Dans ce dernier chapitre, je vais prendre un peu de recul par rapport à la présentation de la langue, et je vais m’efforcer de montrer en quoi le toki pona est une bonne auxlang, et quelles sont au contraire les failles dans sa conception. À la fin, je vous présenterai rapidement le Ta Ti, une langue qui se veut une amélioration du toki pona mais qui, en réalité, accumule des défauts supplémentaires. Il est recommandé d’avoir quelques connaissances en linguistique pour ne pas être perdu par les concepts utilisés.

Une langue sur le grill

Ce qui est réussi

Je crois qu’on peut le résumer en deux mots : ça marche ! Et c’est déjà énorme, parce que le toki pona, c’est un peu le brainfuck de la linguistique. Minimaliser à ce point le langage était un vrai défi, et malgré quelques limitations, le toki pona est parvenu à le relever.

Il est assez difficile de dire du bien d’une conlang, ou plus exactement de développer sa pensée : le meilleur compliment qu’on puisse lui faire, c’est de s’en servir et de montrer par là-même son efficacité. Alors je me contenterai d’aborder la question de la phonologie.

On peut trouver à redire à l’interdiction du ti et au choix du seul -n comme coda, ou de manière générale aux sonorités de cette langue, mais il s’agit fondamentalement de considérations esthétiques. L’important, c’est qu’avec son système phonologique limité à l’essentiel et la liberté quasi-totale laissée dans la réalisation phonétique, le toki pona est réellement prononçable par n’importe qui. Il ne faut pas oublier que dans un certain nombre de régions du monde, des syllabes plus élaborées qu’une consonne suivie d’une voyelle représentent déjà une difficulté de prononciation.

Il faut ajouter à cela qu’il est possible de l’écrire dans un grand nombre de systèmes graphiques différents, et ce sans faire d’approximation. On a là une langue qui, du moins de ce point de vue, peut réellement prétendre à un statut international. C’est un succès auquel l’espéranto avec ses fricatives et affriquées post-alvéolaires (par exemple gxardeno), ou le volapük et ses -ü-, ne peuvent pas prétendre.

Ce qui l’est moins

Avant d’aller plus loin, je tiens à préciser que le toki pona est une langue que j’affectionne vraiment : je trouve l’idée de départ très élégante et une langue isolante apporte une vraie touche de fraîcheur dans un monde de conlangs majoritairement analytiques ou flexionnelles. Mais ce ne serait pas lui faire honneur que de nier ses défauts : comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Alors en avant !

Lexique

On peut axer la critique autour de deux points à peu près indépendants : le choix des signifiants, et le tri fait dans les signifiés.

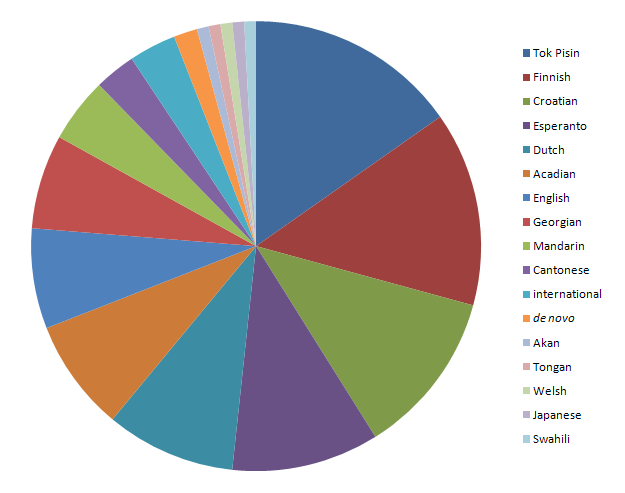

Le toki pona est une langue lexicalement a posteriori, c’est-à-dire que son lexique est emprunté à d’autres langues. Oui, ce n’est pas forcément toujours évident, mais vous aurez reconnu l’origine de mots comme jelo, tenpo, pona, etc. et sans doute aussi de oko (cf. « oculaire ») ou de toki (talk).

Eh bien les autres mots aussi sont empruntés : kepeken vient du néerlandais gebruiken, pakala du juron finlandais perkele, kala du même mot en finnois, etc. Il y a même quelques mots empruntés à l’espéranto !

Et c’est là que le bât blesse : pour une langue à la phonologie aussi contrainte que le toki pona, il aurait mieux valu se cantonner à un lexique a priori (c’est-à-dire inventé), ou à la rigueur faire ses emprunts à des langues disposant d’une phonologie proche, comme le maori ou le tahitien. Parce que du coup, le lexique souffre de deux défauts.

Tout d’abord, il tombe dans le même travers que le volapük, à savoir faire subir tant de sévices au vocabulaire emprunté que l’on peine la plupart du temps à en retracer l’origine. Auriez-vous deviné tous seuls que walo « blanc » vient de l’anglais wall, parce que les murs sont généralement blancs ? Aviez-vous vu le prénom Mary derrière meli « femme, femelle » ?

Je voudrais bien trouver d’autres exemples, mais je suis incapable de reconnaître l’origine de la plupart des mots… Ce faisant, le toki pona perd l’intérêt des langues a posteriori, qui est de faciliter l’acquisition du vocabulaire par la proximité avec la langue maternelle.

Ensuite, en reposant sur des emprunts, le toki pona aboutit à une répartition statistiquement exécrable des signifiants. Quand on a si peu de mots, autant les rendre aussi différents que possible les uns des autres, de manière à maximiser la compréhension même en milieu acoustiquement hostile, comme dans un hall bondé ou sur une ligne pleine de parasites. Ici, c’est un échec cuisant.

La phonologie du toki pona permet la création d’environ 700 000 mots : avec un lexique total de 123 mots, il y a donc environ une combinaison utilisée pour 6000 possibles, ce qui devrait permettre d’avoir des mots très différents. On a pourtant de nombreux exemples de mots très proches : ala et ali, ko et kon, sin, sina et sinpin, pali et palisa, pan et pana, poka, poki et pona, seli, selo, sewi et suli, etc.

Spéciale dédicace à celle qui a décidé de n’avoir que trois couleurs, mais que l’une soit jelo et l’autre loje, c’est fantastique pour ne pas se mélanger les pinceaux !

Du côté des signifiés aussi, on peut se poser quelques questions. Le minimalisme est un exercice indubitablement difficile et il n’est sans doute pas possible d’obtenir un résultat parfaitement satisfaisant. Malgré tout, certains choix de jan Sonja peuvent être qualifiés de sérieusement douteux.

Sincèrement, quelle est l’utilité du mot mun ? Il ne signifie que « lune » et « lunaire » et n’a aucun autre sens : il ne sert même pas à dire « nuit », puisque le terme consacré est tenpo pimeja. Dans une langue qui veut avoir le moins de mots possibles, on est en droit de s’étonner d’un tel « gaspillage » quand il serait si simple de passer par une périphrase, comme « soleil de la nuit », ou suno pimeja « soleil obscur ».

Il y a d’autres cas où l’on a du mal à comprendre pourquoi elle a choisi tel mot plutôt que tel autre. Par exemple, pourquoi kute ne signifie-t-il pas « oreille » en sus de « écouter, entendre » ? Pourquoi forcer à la périphrase ? On se demande aussi pourquoi avoir créé le mot oko pour désigner l’œil quand lukin signifie « voir, regarder » mais pas « œil ».

Le mot ilo se retrouve tout seul avec son sens de « outil », quand on aurait pu l’étendre à toute la famille de « utiliser » et se passer du barbare kepeken : une préposition de trois syllabes quand on a un mot de deux qui pourrait en tenir lieu, ce n’est pas très sexy.

Je ne trouve pas non plus très heureux d’avoir placé le cœur dans le même mot (pilin) que le toucher, alors qu’il existe un mot qui désigne l’intérieur et le centre (insa), ou à la rigueur l’amour (olin).

Par ailleurs, on ressent pas mal l’influence de l’anglais, langue maternelle de l’auteur, dans les associations sémantiques. Je ne parle pas de ce qui est plus globalement occidental, comme le fait d’associer le ciel et le divin, mais bien de ce qui est spécifiquement anglais.

Par exemple, suwi est manifestement un calque direct de sweet : on a le sens de « doux », celui de « sucré » et de « bonbon », jusque là ça va, mais également celui de « mignon », comme dans that’s so sweet!. Des langues comme le français ou l’allemand associent plutôt le mignon au petit ou au joli.

De même, le fait de différencier entre l’intérieur d’un objet et l’intérieur d’un bâtiment reflète l’existence parallèle de inside et indoors en anglais : on pourrait arguer que cela vient du finnois qui distingue mennä taloon « aller dans la maison » et mennä talolle « aller à la maison / aux abords de la maison », mais cela paraît peu probable, tomo ne pouvant être utilisée comme pseudo-préposition, au contraire de insa.

L’exemple le plus frappant est sans doute taso, qui signifie à la fois « mais » et « seulement » exactement et uniquement comme l’anglais but.

Grammaire

Commençons par le gros point noir de la grammaire, celui qui est tellement criant qu’il est même présenté dans les cours de toki pona : l’impossibilité de déterminer avec certitude où commencent les groupes prépositionnels. L’exemple classique est le suivant : mi pana e tomo tawa sina. Soit tawa est une préposition, et la phrase signifie « je te donne la maison », soit il est un simple modificateur, et la phrase signifie alors « je donne ta voiture ». C’est fâcheux.

Mais ce qui est encore plus fâcheux, c’est que le problème est connu depuis des années, et que jan Sonja ne fait rien pour le régler, alors que la solution est on ne peut plus simple : il suffit d’introduire une particule qui ait vocation à séparer le groupe prépositionnel de ce qui précède. De cette manière, on pourrait aussi simplifier l’usage des pseudo-prépositions : la particule suffirait à en faire des prépositions, et plus besoin de passer par une périphrase bancale.

Maintenant, les deux impressions qui se dégagent principalement du peu de grammaire que compte le toki pona, c’est l’à peu près et une énorme frustration.

L’à peu près, parce que la langue ne semble respecter aucune typologie stricte, malgré le peu de phénomènes grammaticaux à mettre en cohérence. Dans l’ensemble, la langue est centrifuge (les modificateurs viennent après les modifiés), mais elle se prend à l’occasion à être centripète : li vient avant le verbe, e avant le COD, o avant l’impératif, etc. mais le o de vocatif et, selon comment on voit les choses, la viennent après le syntagme qu’ils signalent.

Dans un autre ordre d’idée, chaque lexème strictement grammatical a une fonction unique… sauf o qui en a deux, lesquelles peuvent entrer en conflit, nécessitant l’introduction d’une exception.

Le verbe est systématiquement introduit par li, sauf quand le sujet est un mi ou un sina éventuellement accompagnés de modificateurs, mais pas pour ona : il n’y a aucun semblant de cohérence dans cette règle ! D’autant que quoi qu’en disent les cours existants, il peut y avoir ambiguïté sur la place précise du verbe : mi mute lon tomo peut signifier « je me reproduis à la maison » ou « nous sommes à la maison », selon que l’on considère mute comme un verbe ou un modificateur.

Enfin, comme déjà signalé auparavant, tous les syntagmes sont marqués par une particule (la, li, e, etc.), sauf les groupes prépositionnels dont la position doit se deviner.

En résumé, chaque tendance de la langue se voit opposer une ou deux exceptions, sans que cela se justifie le moins du monde. Et si ce manque de cohérence interne peut être excusable à l’échelle d’une langue qui manipule des dizaines de marqueurs et de structures, il ne l’est pas dans une langue qui n’en connaît qu’une demi-douzaine.

La frustration, ensuite. Grosse frustration. D’un côté, la langue fait appel, de manière plus ou moins transparente à des structures syntaxiques assez rares ou complexes, comme le supin : pona kute, cela ressemble méchamment à un mirabile auditu du latin !

En soi, ce n’est pas gênant qu’une auxlang fasse appel à des tournures syntaxiques rares dans nos langues occidentales : c’est censé être une langue internationale et d’autres langues comme le tchèque font un usage courant du supin. Mais pas au détriment de structures universelles ou presque.

Parce que d’un autre côté, le toki pona est dénué de quelque chose d’aussi basique et indispensable qu’un système fonctionnel et simple de coordination : il y a trois façons différentes de dire « et » (en, répétition de li, répétition de e) mais aucune d’entre elles ne permet de coordonner deux phrases. Le seul lien logique que l’on puisse aisément introduire entre deux propositions, c’est l’opposition (taso).

De même, cette langue permet d’exprimer des subordonnées hypothétiques, mais manque cruellement d’un système de propositions relatives. Et je ne parle pas des complétives ! C’est bien gentil de répéter e ni, mais cela n’aurait pas coûté grand chose de permettre d’avoir plusieurs verbes dans la même phrase.

C’est possible, d’ailleurs, avec les modaux. Là aussi, parlons-en : quelle idée saugrenue de ne pas distinguer la volonté et le devoir ? Et il existe un modal pour signaler l’aspect inchoatif d’un verbe (kama), mais sa nature causative ou non est laissée à l’appréciation de l’auditeur : tawa signifie aussi bien « bouger » que « faire bouger ».

Bref, je ne vais pas épiloguer. L’idée principale est qu’un tri vertical a été réalisé dans les notions syntaxiques qu’il est possible d’exprimer, mais apparemment sans plan d’ensemble, qui aurait permis de hiérarchiser les structures en fonction notamment de la fréquence à laquelle on les rencontre dans les langues du monde.

Par exemple, l’expression de l’interrogation globale par la conjonction d’un verbe positif et d’un verbe négatif, que l’on trouve en chinois, est intéressante, mais il eût sans doute été plus judicieux de s’en tenir à une particule interrogative (« est-ce que » du français, tournure avec do de l’anglais, ma / 么 du chinois, ka / か du japonais, czy du polonais, suffixe -ko / -kö du finnois, etc.), structure nettement plus courante de par le monde donc plus intuitive.

Comment pourrait-on améliorer les choses ?

Du point de vue de la phonologie, il apparaît nécessaire de rétablir la syllabe ti. En outre, mais ce n’est pas absolument nécessaire, on pourrait rajouter quelques consonnes courantes, comme le /f/, le /ŋ/ ou le /r/, et permettre une structure syllabique un peu plus complexe : on resterait parfaitement prononçable en autorisant le hiatus de deux voyelles (p. ex. /koala/) et en permettant d’autres codas que /n/, quitte à limiter les codas à la syllabe finale (p. ex. /pulpi/ ou /tekat/).

En ce qui concerne la grammaire, trouver un moyen de réintroduire des structures de base comme des conjonctions de coordination et un minimum de subordination paraît vital. Pour ce faire, la meilleure solution reste encore d’aller voir du côté des langues strictement isolantes (chinois, vietnamien, etc.) comment elles s’y prennent pour exprimer de telles notions.

Enfin, le lexique nécessiterait une refonte complète. Déjà, on pourrait envisager d’avoir un peu plus de mots : à deux cent cinquante ou trois cents, on reste sur une langue minimaliste, mais avec largement plus de marge de manœuvre, notamment du côté des particules grammaticales. Ensuite, il est indispensable d’adopter un lexique a priori (donc inventé de toutes pièces) dans une démarche de diversité maximale des lexèmes.

Enfin, la sélection des concepts de base devrait se faire selon une démarche réfléchie, par exemple, en partant des 2500 caractères chinois les plus courants et en voyant comment on peut les factoriser pour en diviser le nombre par dix.

Enfin, il pourrait être intéressant d’introduire une façon de faire que l’on trouve en simple english, une forme d’anglais restreinte à quelques milliers de mots pour la rendre plus accessible : lorsqu’il est absolument indispensable d’utiliser un mot qui ne fait pas partie de la liste autorisée, on commence par expliquer en quelques phrases et avec les mots autorisés ce que le mot veut dire, puis on l’utilise.

L’idée serait ici d’introduire des mots de sa langue maternelle quand il est trop difficile de les exprimer en toki pona — ou que l’on a besoin de les répéter souvent et que la traduction toki pona est longue — à condition de bien expliquer auparavant en toki pona ce que le mot veut dire.

Le Ta Ti : l’erreur à ne pas commettre

En 2004 un Américain a créé le Ta Ti : comme l’explique son site Web, c’est un dérivé du toki pona destiné à ses amis et à sa famille. L’objectif était de parler une langue commune mais rare, afin que personne d’autre qu’eux ne puisse comprendre la conversation. L’auteur a proposé le toki pona, mais ses amis le trouvaient trop compliqué, aussi a-t-il décidé de le simplifier.

La démarche a été triple. Premièrement, réduire l’ensemble du lexique à des monosyllabes : pour ce faire, il lui a fallu introduire de nouveaux phonèmes, en particulier des diphtongues, et permettre les groupes consonantiques. Le Ta Ti connaît ainsi des mots comme hei ou plu qui seraient invalides en toki pona.

Deuxièmement, afin de le rendre plus attractif à ses amis anglophones et hispanophones, il s’est assuré que la quasi-totalité du lexique (réduit à 98 mots pour l’occasion) soit directement tiré de l’anglais, si possible avec des cognats espagnols. Troisièmement, il a introduit quelques changements mineurs dans la grammaire.

Alors qu’est-ce que cela donne ? De son point de vue, c’est réussi : ses amis ont adopté le langage et ils s’en servent. Tant mieux pour eux. De notre point de vue, il n’améliore que très peu ce qui constitue les défauts du toki pona et en introduit de nouveaux : comme auxlang, le Ta Ti est assez catastrophique. Voyons un peu, et commençons par les relativement bonnes idées.

Tout d’abord, il a régularisé l’usage de la particule introductive du verbe : seuls les pronoms personnels sans modificateurs peuvent l’omettre, et celui de troisième personne en a le droit aussi. Ensuite, il introduit une paire de particules pour remplacer le pi du toki pona : l’une vient avant et l’autre après, de manière à bien délimiter le lexème faisant bloc. Enfin, il a mis en place un système qui permet (partiellement) d’avoir des relatives et des complétives.

Pour le reste, le système du toki pona est repris tel quel, avec ses défauts inhérents. Par exemple, le hei du Ta Ti tient strictement lieu de o du toki pona, avec le même double usage, la même irrégularité de placement, et la même exception quand deux de ces particules entrent en concurrence.

Ou encore, la structure [verbe] [négation] [verbe] pour les questions globales est conservée en l’état. Par ailleurs, il prétend avoir amélioré le système de numération, mais ma ma hu ma ma hu ma ma hu tu plu ma reste diablement long pour dire simplement « 2005 ».

Enfin, la réduction sauvage de tout le lexique à des monosyllabes conduit naturellement à un vocabulaire extrêmement homogène où chaque mot a une dizaine de paronymes, induisant un risque de grande confusion, surtout si les conditions acoustiques ne sont pas optimales.

Pire encore, il a cédé à la sirène par trop courante dans les conlangs de morphèmes grammaticaux très similaires les uns aux autres. La liste complète des mots ayant un rôle strictement grammatical est la suivante : ji jo ju ha hi hu hei ti wi. Naturellement, les mots similaires ont des fonctions parallèles, par exemple, ji introduit le COD, jo introduit le verbe et ju introduit la proposition principale. Un bon moyen de tout confondre.

Bref, pas vraiment l’exemple à suivre dans une démarche d’auxlang.

Voilà, c’est la fin de ce cours. J’espère vous avoir donné un peu le goût des langues construites, et pour toute question ou remarque, les commentaires sont à votre disposition.